こんにちは、エコデパスタッフの目代です。東京では梅雨らしい天気が続いています。真夏のような暑さではないものの湿度が高く、エアコンのスイッチを入れる機会も多くなりました。

久しぶりにエアコンを使用すると気になるのが、あの独特のニオイ。また、私の場合はアレルギー体質ということもあり、エアコンを入れた途端にくしゃみや鼻水が止まらなくなった、なんていうことも。

そこで今回は、エアコンをフル稼働する季節を前に、室内の空気をクリーンにして、快適な空間にするためのアイディアをご紹介します。

エアコンのニオイの原因は?

エアコンは手入れをせずに放っておくと、内部にほこりや汚れがたまります。また外部との温度差によって、エアコン内部は結露が発生しやすく、カビも繁殖しやすい環境です。

カビの生えたエアコンのフィルター

このほこりとカビが、エアコンのニオイの大きな原因となっているのです。

お部屋の空気をキレイにするために

汚れたままの状態でエアコンを使用すると、ニオイだけでなく、ほこりやカビ菌を部屋中にまき散らしてしまうことに。ハウスダストによるアレルギー症状を防ぐためにも、エアコンをキレイにしておく必要があります。

・こまめにエアコンの掃除をする

エアコンは外からは汚れが見えず、手間もかかるため、掃除を後回しにしがちです。長らく使用していなかったエアコンを、久しぶりに使用する場合は掃除をしてからスイッチを入れましょう。

外部だけでなく、内部やフィルターの汚れもしっかりと除去することが大切です。また、エアコンを頻繁に運転する季節は、こまめにエアコンを掃除しましょう。

また、自分で行う清掃だけでは落としきれない汚れもあるので、私の場合は定期的にエアコン清掃のプロに依頼をするようにしています。

・エアコン内部へのホコリやカビの付着を防ぐ

そもそもエアコンの汚れを防止できれば、頻繁な掃除の手間も省け、お部屋の空気もキレイに保てます。頻繁にエアコンを使用する季節を迎える前に、エアコン用のカバーをつけて、ホコリやカビの付着を防ぎましょう。

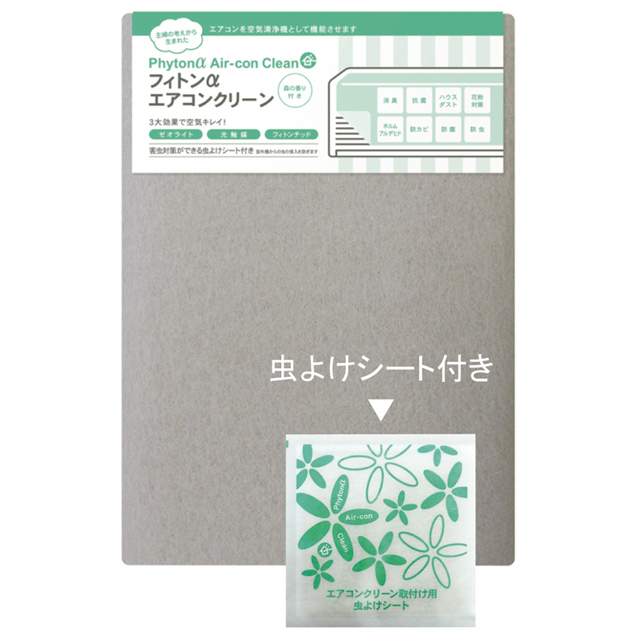

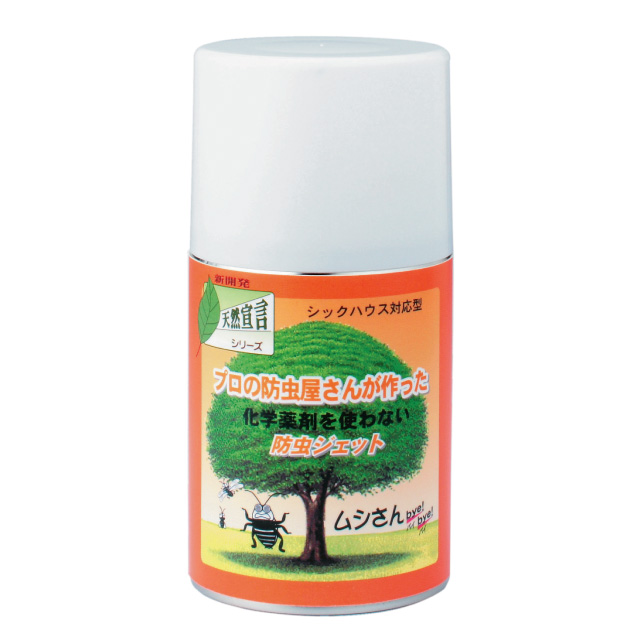

エアコンにかぶせて空気清浄、ウイルスや花粉も吸着・分解!

「フィトンαエアコンクリーン」

今お使いのエアコンに貼るだけで、汚れた空気やイヤなニオイを除去する「フィトンαエアコンクリーン」。電車内のエアコンにも使われた実績がある実力派のアイテムで、「ゼオライト」「光触媒」「フィトンチッド」の3つの力で空気を清浄します。またエアコン内部の汚れを防ぎ、面倒なエアコン掃除の手間を省けます。

<ゼオライト>

ウイルスや花粉、ほこり、塵ダニなどの室内の有毒物質を吸着します。

<光触媒>

光触媒の酸化力で吸着した物質を分解します。

<フィトンチッド>

動くことができない樹木は「フィトンチッド」と呼ばれる揮発成分を発散して、害虫や菌などを自ら守っています。そのさわやかな香りには消臭や抗菌、虫よけ、リフレッシュなどの効果があります。

取り付けは付属のテープで簡単に行えます。お使いのエアコンに合わせて、カットしてご使用いただくこともできます。さらに「虫よけシート」付きで、室外機やホースから害虫が侵入するのを防ぐ効果も。

3〜4ヶ月を目安に交換してください。

・こもりがちな室内の空気をリフレッシュする

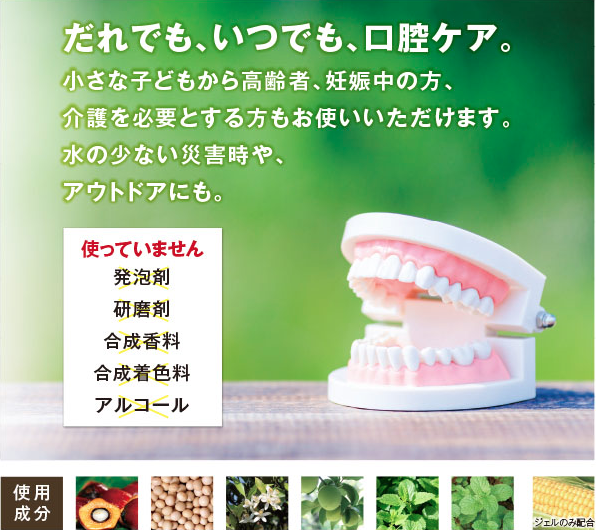

外出から帰ってきた際、室内のこもったニオイが気になることはありませんか?かといって、「合成香料の強い香りが苦手で芳香剤は使用したくない。」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時におすすめのアイテムをご紹介します。

置くだけで、いつものお部屋が森林浴空間に

30数種類の植物抽出成分フィトンαやヒバ精油を、ジェル状に固めた空間用消臭剤「美間(ビーマ)ジェル」。フタを開けて置いておくだけで、ウッディーで爽やかな香りが広がり、森林浴空間に。

また植物が本来持っている外敵から身を守ろうとする力=フィトンチッドの働きで、不快な害虫を寄せつけにくい空間に。ダニの繁殖を防ぎ、卵の孵化を抑える効果もあります。<忌避率(コナヒョウヒダニ)99.8%/住化テクノサービス(株)調べ>

玄関やリビング、ニオイの気になるトイレ、車内など様々な場所でお使いいただけます。効果は約2〜3ヶ月持続します。(※効果はお使いの環境によって異なります。)

ー「美間ジェル」を愛用している、スタッフ島内のひとことー

お部屋のニオイ対策として、皆さまも色々なアイテムを使われていると思います。

・アロマディフューザーで、エッセンシャルオイルを芳香させる

・消臭スプレーを使う

・置き型の消臭剤を設置する

など、様々な消臭グッズが出回っていますよね。独身時代は何とも思わなかった、強い合成香料を空間に放つことで消臭すると謳う消臭剤。外出先でも設置されているのを目にします。

私は妊娠を機に、強い香りやタバコ臭が苦手になりました。そのため強い合成香料の消臭剤は使っていません。とはいえ、育ち盛りの子どもと暮らす我が家。お部屋の空気がモワっとしていると感じることも・・・。

こまめな換気や、アロマディフューザーでペパーミントやユーカリの爽やかなアロマオイルを焚くなど、対策をしてきました。でも、もう少し手軽にできるニオイ対策があったら、と思い、使いはじめたのが「美間(ビーマ)ジェル」です。

もともと私は青森ヒバなど、森林の香りが好きなので、植物精油の爽やかな香りで癒されます。玄関やリビングをはじめ、特にダニが気になる寝室にもおすすめです。我が家では寝室に置いています。

安心の植物成分で、しかも手軽に「消臭」「防虫」「抗菌」ができるアイテムは他ではなかなか出会うことができません。そのためか、リピーターの方が多いことも「美間(ビーマ)ジェル」の特長です。お部屋のニオイにお悩みの方は、ぜひ一度お試しください。

いかがでしたでしょうか。今回はお部屋の空気をキレイに保つためのアイディアをご紹介しました。本格的にエアコンを使う季節を迎える前に、準備をはじめませんか?

ーこのコラムの書き手ー

スタッフ・目代 / mokudai

神奈川県横浜市出身で、夫と5歳の子どもとの3人暮らし。蚊に刺されやすい。

好きなもの / コーヒー、クリームソーダ、ヨガ