こんにちは、エコデパスタッフの目代です。12月も中旬を過ぎ、いよいよ寒さも本格的になってまいりました。今年の年末年始は全国的に厳しい寒さ、地域によっては大雪が予報されています。今からできる備えはしておきたいですね。

さて、そんな寒い冬の楽しみの一つといえば、体の芯まで温まる「バスタイム」。先日の冬至には、ゆず湯を楽しまれた方もたくさんいらっしゃるかと思います。今回は冬のバスタイムがもっと楽しみに、そしてゆったりリラックスできる「バスグッズ」をご紹介します。

植物本来の香りでリラックス、バスグッズの定番「入浴剤」

バスグッズの中で一番手軽に取り入れられる「入浴剤」。エコデパでお取り扱いしている入浴剤は、合成香料や合成着色料は不使用。樹木やハーブなど、植物本来のやさしい香りをお楽しみいただけます。

・徳島県木頭村産の無農薬ゆずを使った、贅沢なゆず湯

ゆずの産地として有名な徳島県木頭村無農薬栽培されたゆずの皮を、細かく砕いて袋にたっぷり詰めた入浴剤です。原材料はゆずの皮のみのシンプルさ!

無香料のため、香りはやわらか。より強い香りを楽しみたい場合は、お湯に入れて軽く揉んだり、数袋入れても◎

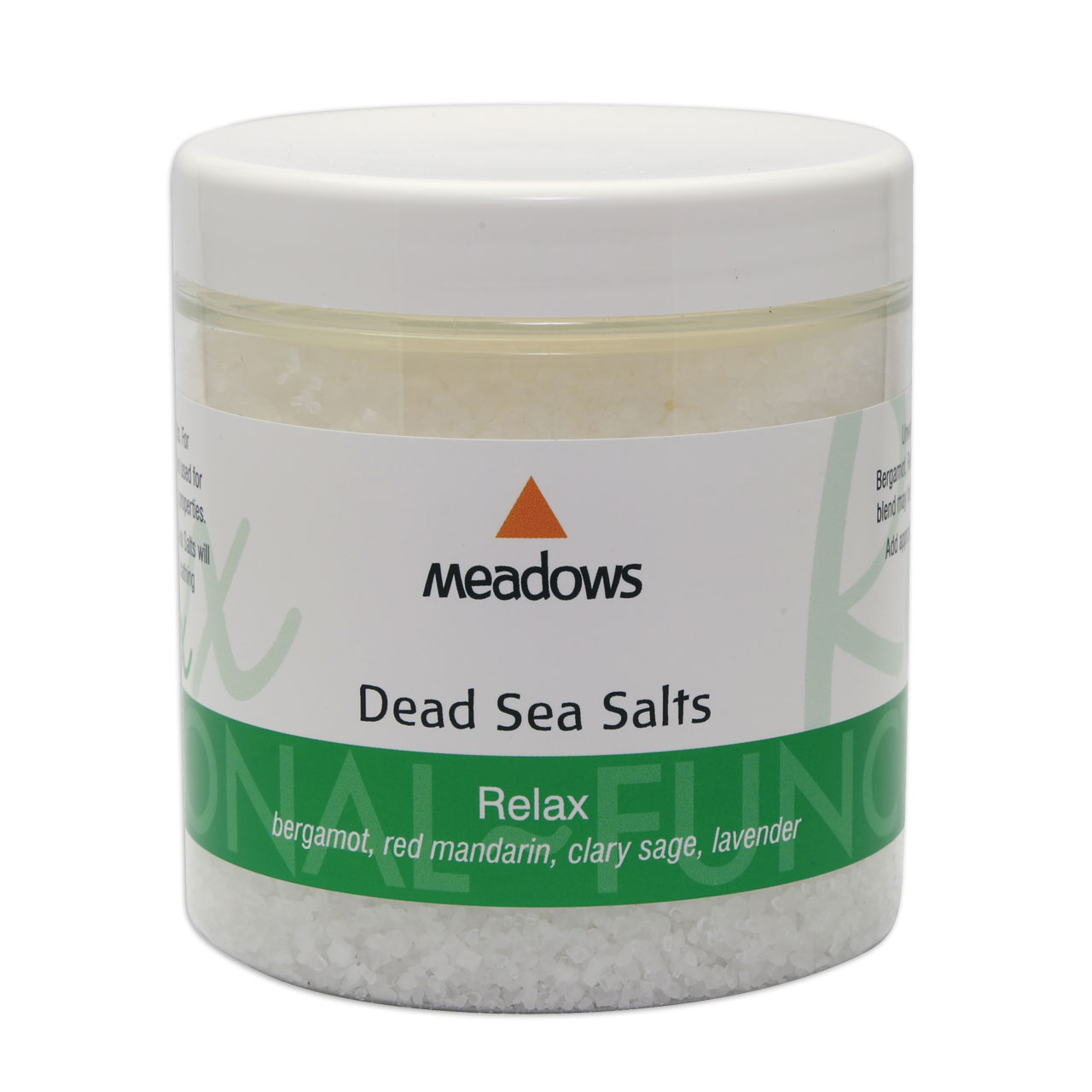

・ミネラル豊富な死海の塩と精油の香りでリラックス

イスラエルとヨルダンの国境付近の死海で採れる塩化マグネシウムを多く含んだ塩と、100%ピュア&ナチュラルのエッセンシャルオイルだけを使用。合成添加物など一切使用せずに作ったバスソルト「メドウズ(meadows)デッドシーソルト」シリーズ。

「メドウズ(meadows)デッドシーソルト リラックス」は、イライラしがちな気分の時にぴったりのブレンド。1日の締めくくりに浴室に広がるハーブの香りが緊張を鎮め、次第にいやな気分が遠のいていきます。

>「メドウズ(meadows)デッドシーソルト リラックス」はこちら

他にも女性におすすめの香り「ローズ&ゼラニウム」や、気持ちを切り替えたいときにぴったりな「リフレッシュ&クレンズ」がございます。

>「メドウズ(meadows)デッドシーソルト」シリーズはこちら

・お悩みに合わせて医師が香りを処方した、DRアロマバスシリーズ

アロマセラピーを臨床に応用している医師が、香りを処方した「HYPER PLANTS DRアロマバスシリーズ」。ピュア&ナチュラルなエッセンシャルオイル配合の入浴剤です。

「ハイパープランツ(HYPER PLANTS)DRアロマバス カリエンテーション」

血行を促し、筋肉のコリを和らげてくれるエッセンシャルオイルをブレンドした「【薬用入浴剤】ハイパープランツ DRアロマバス カリエンテーション【500g】」。

配合されているレモンの香りに含まれるリモネンという成分には、血管を拡張し、血流を促進して体温を上昇させる効果があると言われています。寒い季節や、血行不良による肩こりや腰痛などにお困りの方にも◎

>「【薬用入浴剤】ハイパープランツ DRアロマバス カリエンテーション【500g】」はこちら

「ハイパープランツ(HYPER PLANTS)DRアロマバス リラクゼーション」

心身ともにリラックスさせ、ゆったりとした眠りへ導いてくれるエッセンシャルオイルをブレンドした「ハイパープランツ(HYPER PLANTS)DRアロマバス リラクゼーション」。多忙で複雑な環境においてストレスが多い現代、せめてその日の疲れはその日のうちにとりたいとお考えの方に最適です。

また、深みのあるラベンダーとマージョラムの香りに、子供から大人まで人気のオレンジの香りをプラスすることによって、親しみやすい香りを楽しむことができます。

>「ハイパープランツ(HYPER PLANTS)DRアロマバス リラクゼーション」はこちら

>「HYPER PLANTS DRアロマバスシリーズ」はこちら

温泉気分を演出してくれるバスグッズ

・ころんとした「湯玉」で、おうちで手軽にひば風呂を

青森ひばで作ったまんまるな形が可愛らしい「湯玉」。湯船に浮かべるだけで、手軽に青森ひば風呂が楽しめます。お風呂の中で、手に握ってマッサージにも。

また、青森ひばに含まれるヒノキチオールには、消臭・抗菌・防虫の効果があり、タンスや押入に入れて防虫・消臭にもお使いいただけます。

青森ひばだけでなく「ひのきの湯玉」もございます。

・なめらかな肌触りで、青森ひばの香りが楽しめる「風呂椅子」

お尻がひんやりせず、やさしい座り心地の国産ひのきの風呂椅子です。優しい色合いと肌触り、そして爽やかな香りが心身ともに癒してくれます。また、ひのきにはヒノキチオールという成分が含まれ、天然の抗菌作用を発揮します。

どちらも丁寧に角をとってあるので、お肌を傷つけません。釘を使用していないので、錆びる心配がないのもポイントです。

大人用の「親」とお子さま用の「子」があり、親子おそろいの風呂イスで、楽しいバスタイムをお過ごしください。

・タガの落ちないヒノキの湯桶で、おうちで温泉気分

栃木県産のヒノキを使用した湯桶です。タガが落ちないように固定されているので、お手入れがとっても簡単。手軽にお風呂でヒノキの香りをお楽しみいただけます。

冬の湯冷め対策に、乾きやすいリネンバスローブ

吸水性と速乾性があるリネン生地のバスローブです。袖をあえて5分丈にすることで ボディケアの際にも袖が邪魔にならず、動きやすいのが特徴です。

冬の洗濯物が乾きにくい季節や、ドタバタしがちな小さなお子さまとの入浴後ににも重宝する一枚です。

エコデパでは今回ご紹介したアイテム以外にも、多数のバスグッズをご用意しており「リラックスバスタイム」特集を公開中です。また「季節のアロマテラピー」のコーナーでも、心とからだを温めるアロマバスについてご紹介しています。年末年始はおうちでゆったりとしたバスタイムを過ごしませんか?

ーこのコラムの書き手ー

スタッフ・目代 / mokudai

神奈川県横浜市出身で、夫と5歳の子どもとの3人暮らし。蚊に刺されやすい。

好きなもの / コーヒー、クリームソーダ、ヨガ